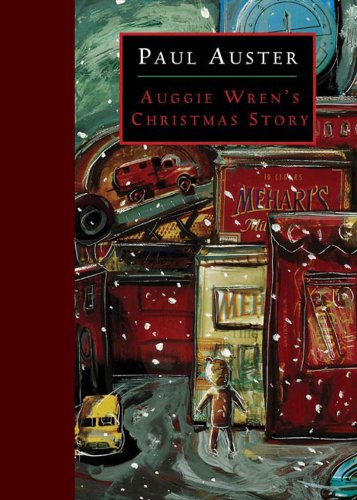

Dallo scrittore statunitense Paul Auster una storia di Natale che ci ricorda la preziosità del tempo ben condiviso con coloro che incrociano la nostra vita. Perché, se Sartre affermava che "l'inferno sono gli altri", gli altri possono anche essere l'unico nostro paradiso.

Ho

sentito questa storia da Auggie Wren. Dal momento che Auggie non ci fa una

bella figura, per lo meno non quanto vorrebbe lui, mi ha chiesto di non usare

il suo vero nome. A parte quello, tutta la storia sul portafoglio smarrito e la

donna cieca al pranzo di Natale è proprio come me l’ha raccontata lui.

Auggie e io oramai ci conosciamo da quasi undici anni. Lavora al bancone di una tabaccheria di Court Street nel centro di Brooklyn e, visto che è l’unico negozio che ha i piccoli sigari olandesi che mi piacciono, ci vado piuttosto spesso. Per un sacco di tempo, non ho mai fatto gran caso a Auggie Wren. Era lo strano omino che indossava un maglione blu col cappuccio e mi vendeva i sigari e le riviste, il tipo sfacciato e spiritoso che aveva sempre una battuta da dire sul tempo, i Mets, i politici di Washington. Tutto lì.

Ma un giorno, parecchi anni fa, gli capitò di dare un’occhiata a una delle riviste del negozio e incappò nella recensione di uno dei miei libri. Mi riconobbe perché la recensione era accompagnata da una fotografia e dopo questo le cose fra di noi cambiarono. Per Auggie non ero più solo un cliente come un altro, ero diventato una persona distinta. Alla maggior parte della gente non interessa nulla dei libri o degli scrittori, ma saltò fuori che Auggie si considerava un artista.

Auggie e io oramai ci conosciamo da quasi undici anni. Lavora al bancone di una tabaccheria di Court Street nel centro di Brooklyn e, visto che è l’unico negozio che ha i piccoli sigari olandesi che mi piacciono, ci vado piuttosto spesso. Per un sacco di tempo, non ho mai fatto gran caso a Auggie Wren. Era lo strano omino che indossava un maglione blu col cappuccio e mi vendeva i sigari e le riviste, il tipo sfacciato e spiritoso che aveva sempre una battuta da dire sul tempo, i Mets, i politici di Washington. Tutto lì.

Ma un giorno, parecchi anni fa, gli capitò di dare un’occhiata a una delle riviste del negozio e incappò nella recensione di uno dei miei libri. Mi riconobbe perché la recensione era accompagnata da una fotografia e dopo questo le cose fra di noi cambiarono. Per Auggie non ero più solo un cliente come un altro, ero diventato una persona distinta. Alla maggior parte della gente non interessa nulla dei libri o degli scrittori, ma saltò fuori che Auggie si considerava un artista.

Ora che aveva scoperto il segreto di chi fossi, mi abbracciò come un alleato, un confidente, un camerata. A dire il vero, trovavo la cosa alquanto imbarazzante. Quindi, quasi inevitabilmente, venne un momento in cui mi chiese se avevo voglia di guardare le sue fotografie. Dato il suo entusiasmo, non sembrava ci fosse modo di rifiutare. Dio sa cosa mi aspettavo. Di sicuro, non era certo quello che Auggie mi mostrò il giorno successivo. In una piccola stanza priva di finestre sul retro del suo negozio, aprì una scatola di cartone e ne tirò fuori dodici identici album di foto. Quello era l’opera della sua vita, disse, e non ci metteva più di cinque minuti al giorno per farlo. Ogni mattina degli ultimi dodici anni, se ne era stato all’angolo fra Atlantic Avenue e Clinton Street, esattamente alle sette e aveva scattato una fotografia a colori esattamente dello stesso punto.

Il lavoro ora ammontava a più di quattromila fotografie. Ogni album rappresentava un anno diverso e tutte le foto si trovavano in successione dall’1 gennaio al 31 dicembre, la data registrata con precisione sotto ciascuna foto.

Mentre scorrevo gli album e iniziavo a esaminare l’opera di Auggie, non sapevo cosa pensare.

La mia impressione era che fosse la cosa più singolare e sconcertante che avessi mai visto. Tutte le immagini erano identiche. L’intero lavoro era una raffica paralizzante di ripetizioni, la stessa strada e gli stessi edifici in continuazione, un delirio inarrestabile di immagini ripetute senza senso. Non mi veniva da dire nulla a Auggie, così continuai a voltare le pagine, facendo cenni col capo, in finto segno di approvazione.

Auggie, dal canto suo, sembrava impassibile e mi guardava con un ampio sorriso sul volto, ma, dopo che mi ebbe visto intento per parecchi minuti, all’improvviso mi interruppe e disse: “Vai troppo veloce. Non capirai mai se non vai più piano!”

In effetti, aveva ragione. Se non ti prendi il tempo per guardare, non riuscirai mai a vedere nulla. Presi un altro album e mi costrinsi a procedere con più calma. Prestai più attenzione ai dettagli, mi accorsi dei cambiamenti del tempo, osservai le diverse angolature della luce, man a mano che la stagione progrediva. Alla fine ero in grado di rilevare sottili differenze nel flusso del traffico, di anticipare il ritmo dei diversi giorni (la confusione delle mattinate lavorative, la relativa calma dei fine settimana, il contrasto fra i sabato e le domeniche). E poi, poco a poco, inizia a riconoscere le facce delle persone sullo sfondo, i passanti che si recavano al lavoro, le stesse persone, nello stesso luogo ogni mattina, che vivevano un istante della loro vita nel campo della macchina fotografica di Auggie.

Una volta che li ebbi individuati,

iniziai a studiare i loro gesti, il modo in cui si comportavano da una mattina

all’altra, nel tentativo di scoprire il loro umore da questi segnali

superficiali, come se riuscissi a immaginare delle storie per loro, come se

potessi penetrare nei drammi invisibili racchiusi nei loro corpi. Presi in mano

un altro album. Non ero più annoiato o sconcertato come ero al primo momento.

Mi resi conto che Auggie aveva fotografato il tempo, quello naturale e quello

umano e lo faceva mettendosi in un minuscolo angolo di mondo, anelando a farlo

proprio con lo stare come una guardia nello spazio che si era scelto. Mentre mi

osservava studiare con intensità la sua opera, Auggie continuava a sorridere

con piacere. Quindi, come se avesse letto i miei pensieri, iniziò a recitare un

verso di Shakespeare: “Domani e domani e domani”, sussurrò appena, “il tempo

avanza strisciando con i suoi minuscoli passi”. Allora compresi che sapeva

esattamente cosa stava facendo.

Questo accadde più di duemila fotografie fa. Da

quel giorno, Auggie e io abbiamo discusso il suo lavoro più volte, ma solo la

settimana scorsa sono venuto a sapere come fosse venuto in possesso della

macchina fotografica e avesse iniziato a fare foto. Questo fu l’argomento della

storia che mi raccontò e ancora faccio fatica a capirne il senso.

Poco prima, quella stessa settimana, un tale del New York Times mi aveva chiamato e mi aveva chiesto se ero disposto a scrivere un racconto breve che sarebbe apparso sul giornale la mattina di Natale. Il mio primo impulso fu di dire no, ma il tipo era molto simpatico e insistente e così, alla fine della conversazione, gli risposi che ci avrei provato. Comunque, quando riattaccai il telefono, mi venne una crisi di panico. Che ne sapevo del Natale? Mi chiesi. Che ne sapevo di scrivere racconti su commissione?

Passai parecchi giorni nello sconforto, a combattere con i fantasmi di Dickens, O. Henry e di altri maestri dello spirito natalizio. La stessa espressione “racconto di Natale” mi evocava associazioni spiacevoli di orribili effusioni di ipocrita e stucchevole poltiglia sentimentale. Nel migliore dei casi, i racconti di Natale erano niente di più che sogni di desideri realizzati, fiabe per adulti e mi sarei fatto dannare piuttosto di mettermi a scrivere qualcosa del genere. D’altra parte, come si poteva pensare di scrivere una storia di Natale che non fosse sentimentale? Era una contraddizione in termini, una cosa impossibile, un problema irrisolvibile. Tanto valeva immaginare un cavallo da corsa senza zampe o un passerotto senza ali.

Non riuscivo a uscirne. Giovedì uscii per una lunga passeggiata, nella speranza di schiarirmi le idee. Poco dopo mezzogiorno, mi fermai al negozio di sigari per fare rifornimento. Auggie era lì, dietro al bancone, come sempre. Mi chiese come stavo. Senza averne intenzione, mi trovai a esporgli i miei crucci. “Un racconto di Natale?” disse quando ebbi finito. “Tutto qui? Se mi offri il pranzo, amico mio, ti racconto la miglior storia di Natale che tu abbia sentito. E ti posso garantire che ogni parola è vera”. Attraversammo il quartiere in direzione di Jack’s, un’affollata e chiassosa rosticceria con sandwich di manzo affumicato e fotografie di vecchie formazioni dei Dodgers appese al muro. Trovammo libero un tavolo sul fondo, ordinammo da mangiare e quindi Auggie si buttò a capofitto nel suo racconto.

Poco prima, quella stessa settimana, un tale del New York Times mi aveva chiamato e mi aveva chiesto se ero disposto a scrivere un racconto breve che sarebbe apparso sul giornale la mattina di Natale. Il mio primo impulso fu di dire no, ma il tipo era molto simpatico e insistente e così, alla fine della conversazione, gli risposi che ci avrei provato. Comunque, quando riattaccai il telefono, mi venne una crisi di panico. Che ne sapevo del Natale? Mi chiesi. Che ne sapevo di scrivere racconti su commissione?

Passai parecchi giorni nello sconforto, a combattere con i fantasmi di Dickens, O. Henry e di altri maestri dello spirito natalizio. La stessa espressione “racconto di Natale” mi evocava associazioni spiacevoli di orribili effusioni di ipocrita e stucchevole poltiglia sentimentale. Nel migliore dei casi, i racconti di Natale erano niente di più che sogni di desideri realizzati, fiabe per adulti e mi sarei fatto dannare piuttosto di mettermi a scrivere qualcosa del genere. D’altra parte, come si poteva pensare di scrivere una storia di Natale che non fosse sentimentale? Era una contraddizione in termini, una cosa impossibile, un problema irrisolvibile. Tanto valeva immaginare un cavallo da corsa senza zampe o un passerotto senza ali.

Non riuscivo a uscirne. Giovedì uscii per una lunga passeggiata, nella speranza di schiarirmi le idee. Poco dopo mezzogiorno, mi fermai al negozio di sigari per fare rifornimento. Auggie era lì, dietro al bancone, come sempre. Mi chiese come stavo. Senza averne intenzione, mi trovai a esporgli i miei crucci. “Un racconto di Natale?” disse quando ebbi finito. “Tutto qui? Se mi offri il pranzo, amico mio, ti racconto la miglior storia di Natale che tu abbia sentito. E ti posso garantire che ogni parola è vera”. Attraversammo il quartiere in direzione di Jack’s, un’affollata e chiassosa rosticceria con sandwich di manzo affumicato e fotografie di vecchie formazioni dei Dodgers appese al muro. Trovammo libero un tavolo sul fondo, ordinammo da mangiare e quindi Auggie si buttò a capofitto nel suo racconto.

“Era

l’estate del ‘72”, disse. "Una mattina entrò un ragazzo e cominciò a

rubare cose dal negozio. Avrà avuto all’incirca diciannove, vent’anni e credo

di non aver mai visto in tutta la mia vita un ladruncolo più patetico di lui. S’era

messo vicino allo scaffale dei tascabili sul fondo, riempiendo di libri le tasche

del suo impermeabile. In quel momento c’era molta gente al bancone e al primo

momento non l’avevo visto. Ma quando mi accorsi cosa stava combinando, mi misi

a urlare. Quello se ne schizzò via come una lepre ed ebbi appena il tempo di

uscire dal bancone che quello già aveva inforcato Atlantic Avenue. Lo inseguii

almeno per metà del quartiere e poi mi arresi. Lungo il percorso gli era caduto

qualcosa e, dal momento che non avevo più voglia di correre, mi chinai a vedere

di cosa si trattava.

Saltò fuori che era il suo portafoglio. Dentro non c’era

denaro, ma c’era la sua patente di guida assieme a tre o quattro foto. Credo

che avrei potuto chiamare i poliziotti e farlo arrestare. Dalla patente avevo

il suo nome e il suo indirizzo, ma in un certo modo mi spiaceva per lui. Era

solo un miserabile teppistello e, una volta data un’occhiata alle foto nel suo

portafoglio, non riuscivo a sentirmi realmente arrabbiato con lui. Robert

Goodwin. Si chiamava così. In una delle foto, mi ricordo, era in piedi e

abbracciava sua madre o sua nonna. In un’altra stava seduto, all’età di nove o

dieci anni, con indosso un’uniforme da baseball e un grande sorriso sul viso.

Semplicemente non ebbi il cuore di farlo. Probabilmente si drogava, pensai. Un

povero ragazzo di Brooklyn senza prospettive. E poi, in fin dei conti, chi se

ne fregava di un paio di tascabili da quattro soldi?

Così mi tenni il

portafoglio. Ogni tanto mi veniva voglia di rispedirglielo, ma continuai a

rimandare e non ce ne feci niente.

Poi arriva Natale e mi ritrovo senza nulla da fare. Il capo di solito mi invita a casa sua per passare la giornata, ma quell'anno lui e la sua famiglia erano in Florida a trovare i parenti. Così quella mattina io me ne stavo seduto nel mio appartamento tutto immusonito, quando vedo il portafoglio di Robert Goodwin appoggiato su una mensola in cucina. Mi dissi, ma che diavolo, perché non fare qualcosa di carino per una volta? Mi metto il cappotto ed esco per restituirgli il portafoglio di persona.

L’indirizzo era a Boerum Hill, da qualche parte nel quartiere delle case popolari. Quel giorno faceva un freddo che si gelava e mi ricordo che mi persi un paio di volte nel tentativo di trovare l’edificio giusto. Sembra tutto uguale in quel posto e finisce che continui a fare lo stesso tratto di strada, pensando di trovarti da un’altra parte. Comunque sia, alla fine arrivo all’appartamento che cerco e suono il campanello. Non succede niente. Suppongo che non ci sia nessuno, ma provo ancora, giusto per essere sicuro. Aspetto ancora un po’ e, proprio quando sono sul punto di rinunciare, sento qualcuno che si trascina alla porta. Una voce da vecchia chiede chi è e io dico che sto cercando Robert Goodwin. “Sei tu, Robert?”, dice la vecchia e poi dà circa quindici mandate e apre la porta.

Doveva avere almeno ottant’anni, forse novanta e la prima cosa che noto di lei è che è cieca.

“Sapevo che saresti venuto, Robert”, dice. “sapevo che non ti saresti dimenticato della nonna Ethel a Natale”. E poi spalanca le braccia come per abbracciarmi.

Non ebbi molto tempo per pensarci, capisci. Dovevo rispondere qualcosa subito e, prima di rendermi conto di cosa stessa accadendo, sentii che dalla mia bocca uscivano queste parole: “Tutto ok, nonna Ethel”, dissi. “Sono venuto per farti visita il giorno di Natale”. Non chiedermi perché lo feci. Non ne ho idea. Forse non volevo deluderla o qualcosa del genere, non lo so. Semplicemente mi venne così e subito quella vecchia signora era lì che mi abbracciava davanti alla porta e io la abbracciavo a mia volta.

Non dissi esattamente che ero suo nipote, perlomeno non in questi termini, ma questa era l’idea sottintesa. Ma non stavo cercando di imbrogliarla. Era un po’ come un gioco che avevamo deciso di giocare tutti e due – senza dover discutere le regole. Voglio dire, quella donna sapeva che non ero suo nipote Robert. Era vecchia e capiva poco, ma non così tanto da non saper distinguere uno sconosciuto dal sangue del suo sangue. Ma fingere la faceva felice e, visto che non avevo niente di meglio da fare comunque, anche io ero contento di stare al suo gioco.

Poi arriva Natale e mi ritrovo senza nulla da fare. Il capo di solito mi invita a casa sua per passare la giornata, ma quell'anno lui e la sua famiglia erano in Florida a trovare i parenti. Così quella mattina io me ne stavo seduto nel mio appartamento tutto immusonito, quando vedo il portafoglio di Robert Goodwin appoggiato su una mensola in cucina. Mi dissi, ma che diavolo, perché non fare qualcosa di carino per una volta? Mi metto il cappotto ed esco per restituirgli il portafoglio di persona.

L’indirizzo era a Boerum Hill, da qualche parte nel quartiere delle case popolari. Quel giorno faceva un freddo che si gelava e mi ricordo che mi persi un paio di volte nel tentativo di trovare l’edificio giusto. Sembra tutto uguale in quel posto e finisce che continui a fare lo stesso tratto di strada, pensando di trovarti da un’altra parte. Comunque sia, alla fine arrivo all’appartamento che cerco e suono il campanello. Non succede niente. Suppongo che non ci sia nessuno, ma provo ancora, giusto per essere sicuro. Aspetto ancora un po’ e, proprio quando sono sul punto di rinunciare, sento qualcuno che si trascina alla porta. Una voce da vecchia chiede chi è e io dico che sto cercando Robert Goodwin. “Sei tu, Robert?”, dice la vecchia e poi dà circa quindici mandate e apre la porta.

Doveva avere almeno ottant’anni, forse novanta e la prima cosa che noto di lei è che è cieca.

“Sapevo che saresti venuto, Robert”, dice. “sapevo che non ti saresti dimenticato della nonna Ethel a Natale”. E poi spalanca le braccia come per abbracciarmi.

Non ebbi molto tempo per pensarci, capisci. Dovevo rispondere qualcosa subito e, prima di rendermi conto di cosa stessa accadendo, sentii che dalla mia bocca uscivano queste parole: “Tutto ok, nonna Ethel”, dissi. “Sono venuto per farti visita il giorno di Natale”. Non chiedermi perché lo feci. Non ne ho idea. Forse non volevo deluderla o qualcosa del genere, non lo so. Semplicemente mi venne così e subito quella vecchia signora era lì che mi abbracciava davanti alla porta e io la abbracciavo a mia volta.

Non dissi esattamente che ero suo nipote, perlomeno non in questi termini, ma questa era l’idea sottintesa. Ma non stavo cercando di imbrogliarla. Era un po’ come un gioco che avevamo deciso di giocare tutti e due – senza dover discutere le regole. Voglio dire, quella donna sapeva che non ero suo nipote Robert. Era vecchia e capiva poco, ma non così tanto da non saper distinguere uno sconosciuto dal sangue del suo sangue. Ma fingere la faceva felice e, visto che non avevo niente di meglio da fare comunque, anche io ero contento di stare al suo gioco.

Così entrammo nell'appartamento e passammo la giornata insieme. Il

posto era una vera e propria catapecchia, devo aggiungere, ma cosa ci si può

aspettare da una donna cieca che fa le pulizie da sola? Ogni volta che mi chiedeva come me la passavo, le mentivo. Le dissi che avevo trovato un buon

lavoro e lavoravo in un negozio di sigari, le dissi che stavo per sposarmi, le

raccontai un sacco di belle storie e lei faceva finta di credere a tutte.

"Bravo, Robert", diceva annuendo con la testa e sorridendo. “Ho

sempre saputo che le cose si sarebbero sistemate per te".

Dopo

un po’, iniziai a sentir fame. Non sembrava esserci molto cibo in casa, così me

ne andai in un negozio nelle vicinanze e tornai con un sacco di roba. Un pollo precotto,

zuppa di verdure, una ciotola di insalata di patate, una torta al cioccolato,

roba del genere. Ethel aveva un paio di bottiglie di vino nascoste in camera da

letto e così, in due, riuscimmo a mettere insieme un pranzo di Natale quasi

decente. Diventammo tutti e due un po’ brilli per il vino, mi ricordo, e finito

il pranzo andammo a sederci in salotto, dove le sedie erano più comode. Dovevo

andare in bagno a pisciare, così mi scusai e andai in bagno, in fondo al

corridoio. E fu qui che la faccenda prese un’altra piega. Era abbastanza

stupido fare la mia sceneggiata nei panni del nipote di Ethel, ma quello che

feci dopo fu davvero da pazzi e non mi sono mai perdonato per questo.

Entro

in bagno e, accatastati contro il muro vicino alla doccia, vedo una pila sei o

sette macchine fotografiche. Macchine fotografiche da 35 millimetri nuove di

zecca, ancora nelle loro scatole, roba di prima classe. Immagino che questo

fosse il lavoro del vero Robert, un magazzino per i suoi recenti bottini. Non

avevo mai scattato una foto in vita mia e di certo non avevo mai rubato niente,

ma nel preciso momento in cui vedo quelle macchine fotografiche lì in bagno a

far niente, decido che ne voglio una per me. Son fatto così. E senza neppure

fermarmi a pensarci su, mi infilo una di quella scatole sotto il braccio e torno

in salotto. Non ero stato via più di tre minuti, ma nel frattempo nonna Ethel

si era addormentata sulla sua sedia. Troppo Chianti, credo. Andai in cucina e

lavai i piatti e lei in tutto quel trambusto continuò a dormire, russando come un

bambino. Non c’era motivo di disturbarla e così decisi di andarmene. Non potevo

neppure scriverle un biglietto per dirle ciao, dato che era cieca e tutto il resto,

così me ne andai e basta. Misi il portafoglio del nipote sul tavolo, presi di

nuovo la macchina fotografica e uscii dall’appartamento. E questa è la fine

della storia.”

“Sei

mani tornato a trovarla?” chiesi.

“Una volta”, disse. “Circa tra o quattro mesi dopo. Mi sentivo in colpa per aver rubato la macchina fotografica e non l’avevo neppure usata. Alla fine mi decisi a restituirla, ma Ethel non era più lì. Non so cosa le fosse successo, ma nell’appartamento si era trasferito qualcun altro che non seppe dirmi dove era”.

“Probabilmente era morta”.

“Sì, probabilmente”.

"Questo significa che aveva passato il suo ultimo Natale con te”.

"Presumo di sì. Non l’avevo mai considerata da questo punto di vista”.

"Hai fatto bene, Auggie. È stato bello quello che hai fatto per lei."

"Le ho mentito e inoltre ho rubato dalla sua casa. Non so come tu possa dire che ho fatto bene."

"L’hai resa felice. E la macchina fotografica era rubata comunque. Non è che la persona a cui l’hai portata via ne fosse il proprietario. "

"Qualsiasi cosa per l’arte, eh, Paul?"

"Non direi. Ma almeno hai fatto un buon uso della macchina fotografica. "

"E adesso tu hai il tuo racconto di Natale, no? "

"Sì," dissi. "Credo di sì."

Per un attimo esitai, scrutando Auggie mentre un sorriso malvagio si allargava sul suo volto. Non potevo esserne certo, ma lo sguardo nei suoi occhi in quel momento era così misterioso, così pervaso dal bagliore di una qualche gioia interiore, che improvvisamente pensai che si fosse inventato tutto. Stavo per chiedergli se mi avesse preso in giro, ma poi capii che non l'avrebbe mai detto. Ero stato indotto a credergli e questa era l'unica cosa che contava. Finché c'è una persona che ci crede, non c'è storia che non possa essere vera".

"Sei un asso, Auggie", dissi. "Grazie per il tuo aiuto".

“Quando vuoi,” rispose, sempre guardando con quella luce da fanatico negli occhi. “Dopo tutto, se non puoi condividere i tuoi segreti con i tuoi amici, che amico sei?”

“Suppongo di essere in debito con te”.

“No. Semplicemente butta già la storia come te l’ho raccontata e non mi devi niente.”

“A parte il pranzo”.

“Esatto. A parte il pranzo.”

Risposi al sorriso di Auggie a mia volta con un sorriso, quindi chiamai il cameriere e chiesi il conto.

“Una volta”, disse. “Circa tra o quattro mesi dopo. Mi sentivo in colpa per aver rubato la macchina fotografica e non l’avevo neppure usata. Alla fine mi decisi a restituirla, ma Ethel non era più lì. Non so cosa le fosse successo, ma nell’appartamento si era trasferito qualcun altro che non seppe dirmi dove era”.

“Probabilmente era morta”.

“Sì, probabilmente”.

"Questo significa che aveva passato il suo ultimo Natale con te”.

"Presumo di sì. Non l’avevo mai considerata da questo punto di vista”.

"Hai fatto bene, Auggie. È stato bello quello che hai fatto per lei."

"Le ho mentito e inoltre ho rubato dalla sua casa. Non so come tu possa dire che ho fatto bene."

"L’hai resa felice. E la macchina fotografica era rubata comunque. Non è che la persona a cui l’hai portata via ne fosse il proprietario. "

"Qualsiasi cosa per l’arte, eh, Paul?"

"Non direi. Ma almeno hai fatto un buon uso della macchina fotografica. "

"E adesso tu hai il tuo racconto di Natale, no? "

"Sì," dissi. "Credo di sì."

Per un attimo esitai, scrutando Auggie mentre un sorriso malvagio si allargava sul suo volto. Non potevo esserne certo, ma lo sguardo nei suoi occhi in quel momento era così misterioso, così pervaso dal bagliore di una qualche gioia interiore, che improvvisamente pensai che si fosse inventato tutto. Stavo per chiedergli se mi avesse preso in giro, ma poi capii che non l'avrebbe mai detto. Ero stato indotto a credergli e questa era l'unica cosa che contava. Finché c'è una persona che ci crede, non c'è storia che non possa essere vera".

"Sei un asso, Auggie", dissi. "Grazie per il tuo aiuto".

“Quando vuoi,” rispose, sempre guardando con quella luce da fanatico negli occhi. “Dopo tutto, se non puoi condividere i tuoi segreti con i tuoi amici, che amico sei?”

“Suppongo di essere in debito con te”.

“No. Semplicemente butta già la storia come te l’ho raccontata e non mi devi niente.”

“A parte il pranzo”.

“Esatto. A parte il pranzo.”

Risposi al sorriso di Auggie a mia volta con un sorriso, quindi chiamai il cameriere e chiesi il conto.

(traduzione di Silvia Lorenzini - Copyright © 2021-2024, “La fetta di libro ” – Tutti i diritti riservati)